- 사업이야기

말할 수 있는 힘 : 젠더폭력 대응활동 중간보고회

<중간보고회>

젠더폭력(Gender-based violence)은 여전히 우리 사회 곳곳에 복잡한 방식으로 존재합니다. 이에 한국여성재단은 케링재단(Kering Foundation)의 후원으로 다양한 젠더폭력 이슈를 살펴보고 대응하는 스펙트럼을 확장하기 위한 활동을 지원하고 있습니다.

지난 4월 24일, 한국여성재단 2층 W나누리에서 중간 여정을 돌아보는 시간을 6개 단체와 함께 했습니다. 각기 다른 맥락에서 젠더폭력에 맞서고 있지만 이들의 고민은 묘하게 닮아있었습니다.

딥페이크 문제, 종교 내부의 성차별, 농촌에서의 관계 회복 등, ‘생존자의 이야기는 누구의 언어로 기록되어야 하는가’라는 질문부터, ‘지방에서의 활동이 지속 가능하려면 어떤 지원이 필요한가’에 이르기까지, 활동가들의 목소리는 안전하고 지속적인 운동을 위한 성찰과 제안이 있었습니다.

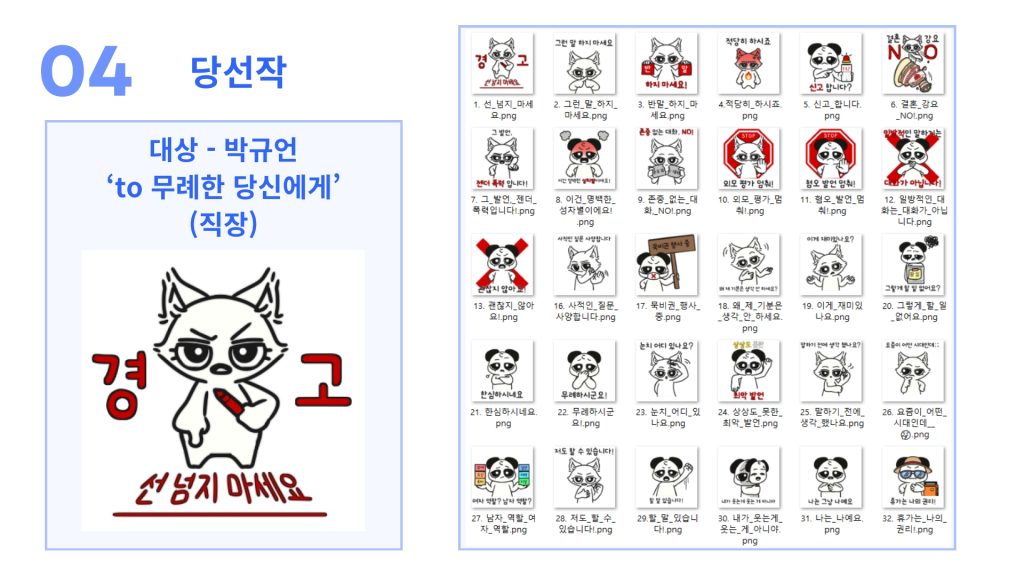

<젠디콘 대상작 이모티콘>

춘천여성민우회 – “with 젠디콘, 젠더폭력 STOP!”

MZ세대의 일상 언어로 젠더 폭력 예방 메시지를 풀어내는 시도. 춘천여성민우회는 ‘젠더폭력 대응 이모티콘 공모전’을 열어 ‘젠디콘(Gender + Emoticon)’이라는 창의적인 프로젝트를 진행했습니다. 청소년과 청년의 감각을 반영한 공모전은 강원도민일보 등 언론에도 소개되며 주목 받았고, 수상작 일부는 실제 카카오톡 이모티콘으로 활용될 예정입니다.

<중간보고회 발표 모습>

서대문공동체라디오 – “디지털 성폭력과 싸우는 여성들”

유튜브 채널 페미묻다 – YouTube 를 기반으로, 디지털 성폭력 피해자들의 현실을 살펴보는 서대문공동체라디오는 딥페이크 피해 생존자들의 목소리를 담은 콘텐츠를 통해 이들의 프라이버시를 지키면서도 현실의 고통을 전할 수 있는 방식을 고민합니다. 피해자에 대한 2차 피해를 방지하기 위한 창작 윤리와 기술적 대응 방안을 모색하는 활동 또한 이어졌습니다.

대학알리 – “너는 알아, 젠더폭력?”

대학 언론을 기반으로 활동하는 대학알리는, 대학생들의 젠더폭력에 대한 낮은 인식을 문제 삼았습니다. 이들은 캠퍼스에서 쉽게 지나칠 수 있는 젠더폭력의 정의와 양상을 짚어내고, ‘교제폭력’과 ‘데이트폭력’의 개념 차이를 학생들의 언어로 다시 정리했습니다. 온·오프라인 캠페인을 통해 학내 구성원들이 젠더폭력에 대해 주체적으로 사고하도록 이끌고, 참여형 카드뉴스, 인터뷰 영상 등으로 실천 가능한 언어를 만들어가고 있습니다.

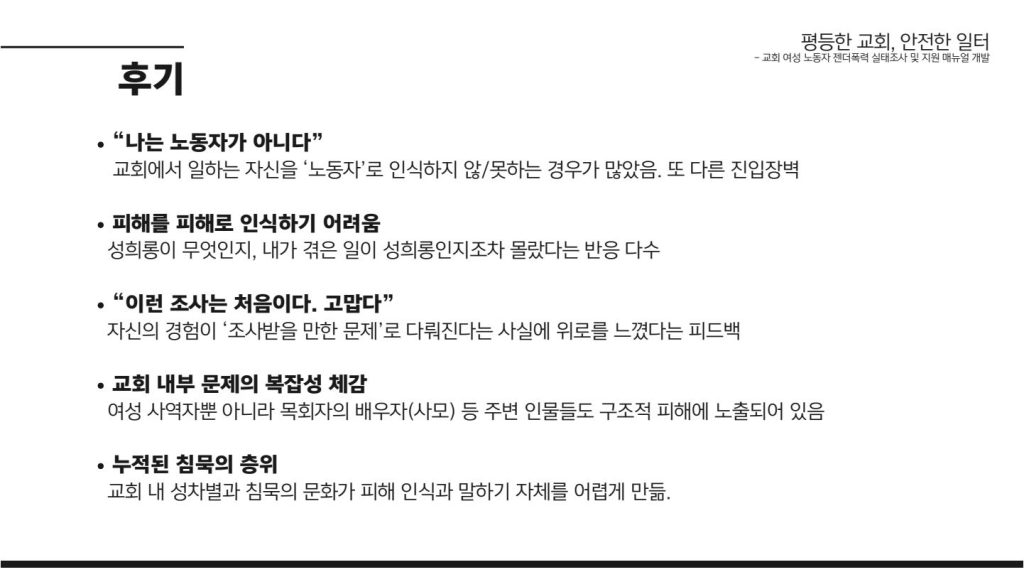

<기독교반성폭력센터 발표자료 중 후기>

기독교반성폭력센터 – “평등한 교회, 안전한 일터”

“왜 교회 안에서는 피해자가 입을 열 수 없는가?”라는 질문에서 출발한 기독교반성폭력센터는 교회 여성 노동자들이 겪는 젠더폭력을 실태 조사하고, 이를 바탕으로 대응 매뉴얼을 개발하는 데 집중했습니다. 종교라는 상대적으로 폐쇄적인 구조에서 피해 사실조차 언급하기 어려운 상황을 개선하고자, 피해자 인터뷰와 라운드 테이블을 중심으로 사례를 수집하고 있습니다. 종교와 인권 사이의 긴장 속에서 실질적인 대화의 장을 열어낸 점에서 의미가 있습니다.

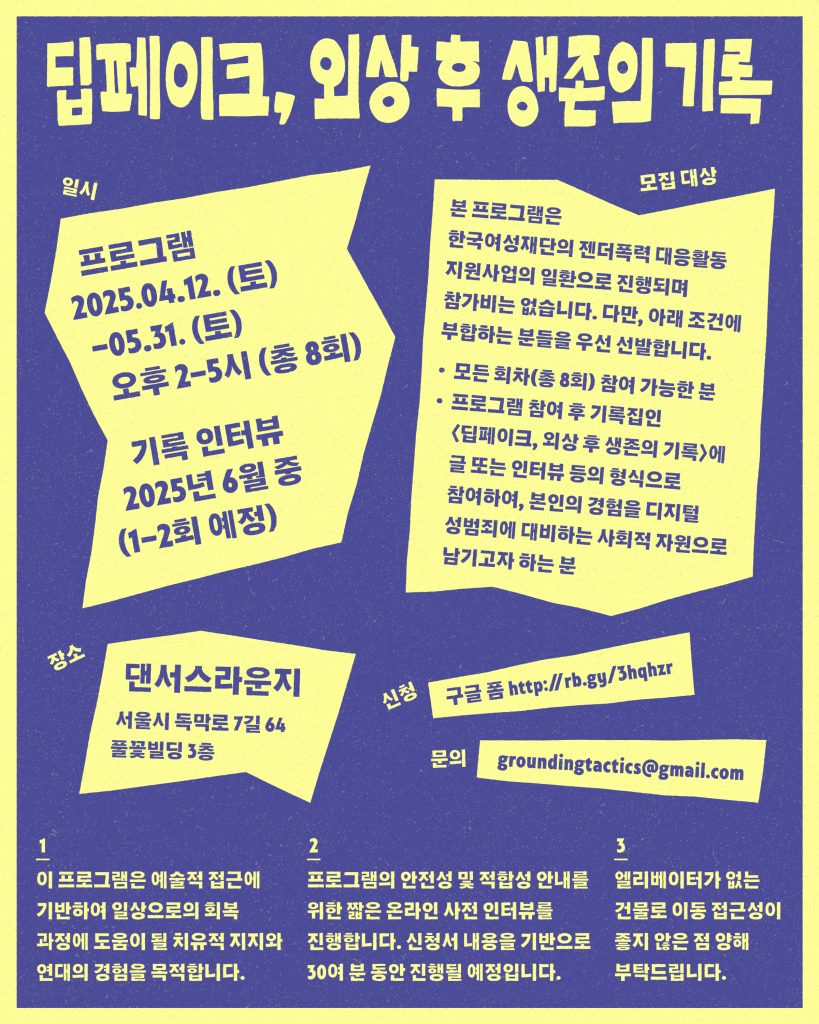

<상여자의 착지술 프로그램 포스터>

상여자의 착지술 – “ 딥페이크 , 외상 후 생존의 기록”

예술가들이 주축이 된 ‘상여자의 착지술’은 문화예술계 미투 운동 이후 지속적으로 생존자들과 연대해온 단체입니다. 이번 활동에서는 ‘딥페이크 피해 이후 삶의 회복’을 주제로 생존자의 내면 기록을 바탕으로 콘텐츠를 제작하고 있습니다. 사진 속 인물을 지우는 기술적 작업, 이미지에 남은 빈 공간을 통해 “이 기록은 누구의 것인가”라는 근본적 질문을 던집니다. 누구도 대신할 수 없는 생존자의 목소리를 어떻게 존중하며 기록할 것인가에 대한 고민을 공유하기도 하였습니다.

<제주여민회-전환의 기술 활동 모습>

제주여민회 – “일상적 젠더폭력에 필요한 전환의 기술 A to Z”

제주라는 공간, 농촌이라는 맥락. 제주여민회는 이 두 요소를 중심에 두고 농촌 여성들이 일상적으로 마주하는 젠더폭력 문제를 나눴습니다. 지역 주민들과 함께 안전한 공동체를 만들어가는 데 필요한 ‘전환의 기술’을 탐색한 활동은 정책 제언과 교육 등 지역과 여성의 삶을 연결하는 지속 가능한 운동의 기반을 다지고 있습니다. 마을 단위의 연대, 공공성, 일상성을 고민하는 이 프로젝트는 특히 공동체 회복이라는 측면에서 인상적이었습니다

그런가하면 중간보고회를 마친 저녁 무렵 한 통의 전화가 왔습니다. 과거 성폭력을 경험했던 한 여성이었는데요.

“시간이 지날수록 기억은 더 선명해지고 힘들어요. 저같은 사람은 어디에 도움을 요청해야 하나요? ”

제가 알려드린 기관에선 이미 과거에 상담을 완료했다며, 다른 정부 기관의 상담번호는 연결되지 않거나 이미 업무가 종료된 시간이기도 했고, 심지어는 포털 사이트에선 폐업되었거나 잘못된 정보도 있었습니다.

재단 번호 역시도 여기저기 전화한 끝에 114에서 소개받았다는 그 분의 이야기는 이 사업의 의미와 목적을 다시 한번 새기게 했습니다.

이 사업의 영문명은 <Strengthening Voices of Gender Equality against GBV in South Korea>입니다. 젠더폭력에 맞서 다양한 현장에서 활동하고 있는 이들의 목소리를 더욱 힘 있게 내자는 의지를 담고 있는데요. 사회 곳곳에서 폭력에 맞서 싸우고 목소리를 내온 이들의 ‘말할 수 있는 힘’을 강화하고, 그 목소리를 기억하고 지지하며 피해자의 시간에 맞춘 회복과, 그에 응답할 수 있는 사회의 구조를 하나씩 만들어가려는 시도이기도 합니다. 우리가 이어가는 이 목소리들이, 그날 전화를 걸어온 이에게도 닿을 수 있기를 바랍니다.